Artists for Artists’ Sake: Appunti sull’arte indipendente

Sarrita Hunn

Per poter definire il settore dell’arte ‘indipendente’, occorre anzitutto riconoscere che non esiste un solo mondo dell’arte. Ciò vale sia a livello micro, come testimoniato dalle infinite manifestazioni artistiche rinvenibili a tale scala, che, più in generale, a livello macro. A mio vedere, nel corso degli ultimi cinquant’anni si è operato all’interno di due sfere distinte, vale a dire il mondo dell’arte commerciale e quello dell’arte accademica; attualmente stiamo assistendo all’insorgenza di una terza sfera – che organizzazioni quali The Independent (IT), Common Field (USA), Common Practice Network (Regno Unito/US) e (in una certa misura) Arts Network Asia e tranzit tentano di circoscrivere.

Com’è naturale, il mondo del mercato legato alla produzione artistica, seppur sotto sembianze diverse, esiste da secoli; diversamente, il costituirsi di un’arena accademica per la pratica artistica come ‘campo’ relativamente nuovo ha seguito un percorso del tutto peculiare nell’arco di quest’ultimo secolo. Tale percorso lo si potrebbe far partire dalla Bauhaus fino a giungere al Black Mountain College, passando per la proliferazione di testi di critica d’arte scritti dagli artisti negli anni Settanta e Ottanta, arrivando infine all’indiscusso predominio dei master in belle arti statunitensi e dei dottorati di ricerca in arte europei degli ultimi decenni (parallelamente a una lunga lista in espansione di lauree magistrali in qualsiasi cosa: dalla pratica curatoriale alla performance, raggruppando un intero settore di produzione all’interno del mondo accademico). Chiunque abbia lavorato nel mondo accademico sa che il successo è scandito da ritmi che non aderiscono in tutto e per tutto a quelli del mercato e viceversa. Naturalmente si tratta di due sfere tra loro interconnesse, ma con eccessiva facilità ci si dimentica oggigiorno della relativamente nuova libertà di indagare su questioni che trascendano problematiche prettamente commerciali di cui godono quegli artisti che operano al tempo stesso in veste di accademici. Si pensi, ad esempio, all’eredità lasciata in quel di Los Angeles da professori-artisti del calibro di Judy Chicago e John Baldessari, per non parlare poi delle attività – d’indiscusso peso – svolte da Joseph Beuys durante la sua esperienza presso la Kunstakademie Düsseldorf e anche dopo il suo licenziamento, tra le quali ricordiamo i finanziamenti offerti alla Free International University e al Green Party tedeschi.

Tuttavia, tale processo di finanziarizzazione subito dal mondo accademico (in particolar modo negli Stati Uniti) è andato di pari passo al progressivo assottigliamento dei confini che separavano questi due campi un tempo distinti. Il modo in cui il regno accademico è stato cooptato dal mercato è lapalissiano e agli artisti in generale si richiede una formazione sempre più professionalizzante. Nella East Coast statunitense, un tempo quando un artista riusciva ad affrancarsi dalle proprie attività d’insegnamento si era soliti dire “you’ve made it” (“ce l’hai fatta”); nella West Coast, questa stessa espressione era utilizzata per indicare di aver accettato un lavoro full time di insegnamento. In un mondo in cui il numero di quegli artisti che non “ce la fanno” né riescono a trovare un lavoro “a tempo pieno” come insegnanti è in costante aumento, queste distinzioni appaiono irrilevanti.

Diversamente, con l’accademizzazione della critica istituzionale (in particolare con il cosiddetto Nuovo Istituzionalismo europeo – una teoria che si centra sugli aspetti sociologici delle istituzioni – e con il crescente numero di percorsi accademici di stampo artistico e dottorati di ricerca nel settore), ogni dibattito circa le implicazioni sociali e politiche dell’arte indipendente si è progressivamente allontanato da ogni applicazione artistica pratica. Le dissertazioni in materia hanno raggiunto livelli molto alti, eppure (anche alla luce dei finanziamenti pubblici e privati all’arte che privilegiano iniziative impegnate nel sociale) le forme in cui si manifestano sono sorprendentemente limitate. In altre parole, ho notato che una delle prime cose che gli artisti europei (in particolare del settentrione) sono soliti specificare è se lavorino grazie a borse di studio o per delle gallerie; ma in un mondo in cui la stragrande maggioranza di progetti auto-organizzati si presentano come dei cubi bianchi che fungono da vetrina per degli spazi commerciali (e le istituzioni d’arte sono sempre più impegnate a livello comunitario), questa distinzione non appare più pertinente.

Tuttavia, è emerso un terzo percorso. Il fatto che questo terzo campo si sia dapprincipio definito a partire dalla negazione degli altri due è un fatto risaputo (la galleria ‘alternativa’ e la scuola ‘alternativa’). Ciò nonostante, questa definizione mediante negazione è ancora lontana dal riuscire a ritagliarsi autonomamente un intero ‘campo’. Sebbene non sia la prima volta in cui tale fenomeno si manifesti (stiamo probabilmente assistendo alla terza ondata di tale pratica, dopo quella degli inizi degli anni Settanta e la successiva degli anni Novanta), un numero crescente di professionisti sta cercando di formalizzare questi tentativi in modo del tutto personale e autonomo. A livello strutturale, identificherei questo campo con l’etichetta ‘Artists for Artists’ Sake’ – in quanto composto da quelle organizzazioni (oltre che artisti, curatori, amministratori, ecc.) che operano in contesti indipendenti e auto-organizzati (dalle home gallery alle associazioni no-profit gestite dagli artisti e gravitanti attorno alla loro figura) che definiscono le loro priorità e i loro valori in termini di supporto all’arte e problematiche del fare arte (le quali, per definizione, sono mutevoli nel tempo) assumendo spesso la forma di spazi ibridi e/o residenze, gallerie non commerciali, o ancora piattaforme di apprendimento e per la condivisione delle informazioni. A scanso di equivoci, la mia non vuole essere un proclamo essenzialista ‘Art for Art’ Sake’ (‘l’arte per il gusto dell’arte’) quanto piuttosto un riferimento al potenziale sovversivo di non essere assoggetato (storicamente parlando) né alla Chiesa né allo Stato.

A mio vedere, una delle peculiarità della sfera indipendente è il fatto di essere creata da artisti e/o curatori e di esistere parallelamente e/o in un rapporto di interrelazione fluida con il mercato e il mondo accademico, dai quali tuttavia tende al contempo a distinguersi in modo netto. Ad esempio, si potrebbe dare il caso in cui una persona lavori come docente presso un dipartimento o una scuola d’arte, esibisca i propri lavori in una galleria commerciale e gestisca al tempo stesso un project space ricavato nel proprio soggiorno o nel proprio studio. Ma il terzo campo, quello ‘indipendente’, di fatto riguarda solamente quest’ultimo caso: quel regno in cui le priorità e i valori sono stabiliti dagli stessi artisti/curatori e non dal mercato o dal mondo accademico che potrebbe o meno supportarli.

Si potrebbe pensare che l’istituzionalizzazione di questo terzo ‘campo’ rappresenti il primo passo verso una sua cooptazione, ma un simile ragionamento si basa sul fatto che il mercato (in particolare in un contesto come quello dell’odierno capitalismo neoliberale) rappresenti un qualcosa d’inevitabile. Questo è esattamente l’assunto che il terzo campo deve rifiutare. Ibridi per natura, gli artisti sono gli unici a collocarsi in una posizione tale da consentire loro di ragionare sia in termini propri delle sfere esistenti che non. Come disse nel 2015 Lise Soskolne in occasione del Common Field Convening (meglio conosciuto come Hand-in-Glove) parlando per conto di W.A.G.E.:

L’eccezionale status di cui gode l’artista in quanto individuo che lavora sia all’interno che all’esterno del capitalismo, rifacendosi ad esso e al tempo stesso opponendovisi, è un fatto che dobbiamo riconoscere e sfruttare. In altre parole, in qualità di artisti dobbiamo riconoscere che il nostro lavoro non è straordinario in quanto sostenuto e sfruttato da un’industria multimiliardaria. Al contempo, dobbiamo mettere a frutto la nostra natura straordinaria facendo in modo che il nostro operato sia impegnato in quanto atto politico e non artistico.

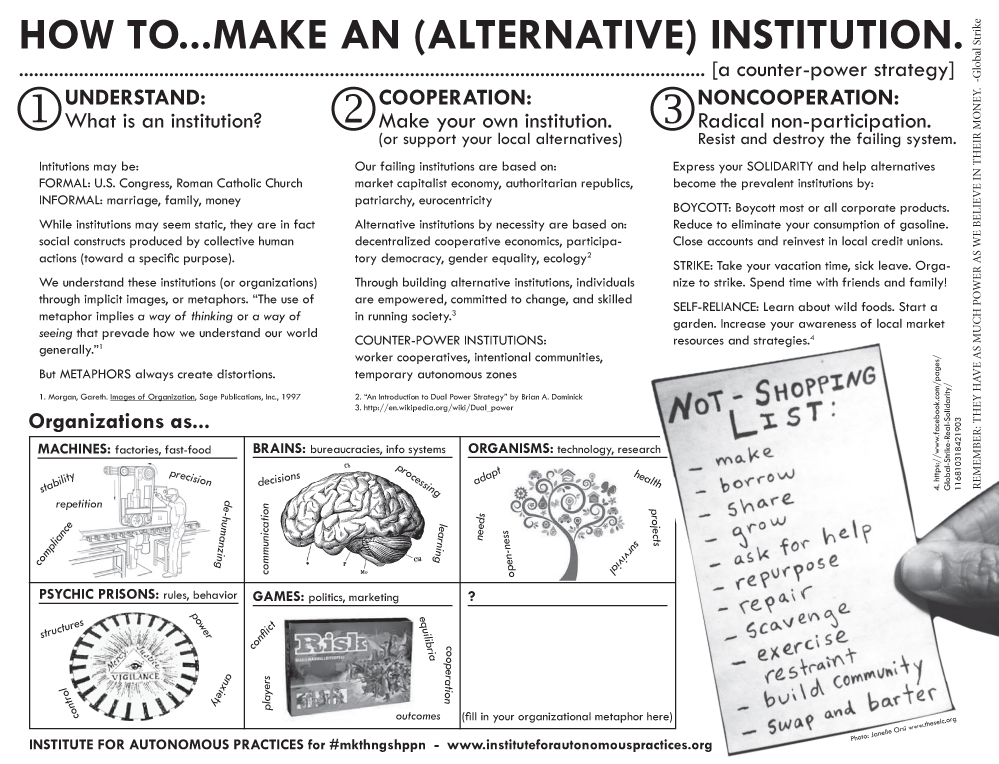

Forse contrariamente a ogni logica, è opportuno che noi membri e alleati di questo campo indipendente facciamo leva sul potere a noi conferito all’interno della sfera commerciale ed accademica (nonché sempre più civica) in qualità di “lavoratori culturali” così da collocarci al di fuori e in opposizione a tali strutture di potere egemoniche. In quanto istituzioni imperniate attorno alla figura degli artisti, ciò significa fare ricorso a forme radicali di partecipazione così da essere in prima linea nella creazione di strutture auto-organizzate, inclusive ed eque. Il che significa creare nuovi immaginari sociali.

Se le nostre istituzioni fallimentari si basano su un’economia capitalistica guidata dal mercato, repubbliche autoritarie ed eurocentrismo, allora le nostre istituzioni ‘alternative’ devono necessariamente basarsi su economie cooperative decentralizzate, democrazia partecipativa, uguaglianza, transnazionalismo ed ecologia. Attraverso la costituzione di questo terzo campo, gli artisti vengono messi in condizioni tali da poter promuovere una società che si fondi su tali valori, impegnandosi a promuovere il cambiamento. Non si tratta (solamente) di un gesto artistico, quanto piuttosto di “far sì che il nostro lavoro sia politicamente impegnato”. Sempre con le parole di Lisa:

… Riusciremo ad allinearci alle lotte portate avanti da altri lavoratori solamente quando sapremo come approcciare il concetto di gratuità nel nostro stesso campo. Ma prima di poterlo fare, dovremo essere pronti a mettere a frutto la nostra eccezionalità e, per quanto scomodo possa essere, a farlo quanto più politicamente possibile.

Per chi di noi cerca di sviluppare e definire questo terzo campo, è opportuno farlo iniziando con il chiedere a noi stessi e agli altri: ‘Di cosa ho bisogno?’ e ‘Cosa ho da offrire?’. Con queste priorità sarà possibile sottrarsi alla finanziarizzazione (e accademizzazione) del terzo campo, riuscendo di contro a definirlo in modo autonomo. Forse non riusciremo ad ottenere tutto quel che vogliamo, ma magari riusciremo ad ottenere ciò di cui abbiamo bisogno.

Il presente saggio è un adattamento di Social Response to Hand-in-Glove 2015, “Artists for Artists’ Sake,” originariamente pubblicato su Temporary Art Review il 19 ottobre 2015.

Sarrita Hunn è un’artista interdisciplinare la cui pratica collaborativa è spesso incentrata sul potenziale trasformativo di quelle attività imperniate attorno alla figura degli artisti, sia in termini culturali, sia sociali, sia politici. È co-fondatrice/direttrice (insieme a James McAnally) di Temporary Art Review, una piattaforma internazionale di critica all’arte contemporanea incentrata su spazi alternativi e sullo scambio critico tra le diverse comunità artistiche. I suoi progetti più recenti comprendono “Field Perspectives: Art Organizing within Accelerated Capitalisms” (con Miami Rail), una serie di saggi per il Common Field Convening del 2016 (Miami, Florida); To Make a Public: Temporary Art Review 2011-2016, un’antologia di cinque anni pubblicata con l’Institute for Connotative Action (INCA) Press e distribuita da Motto Berlin; Inter/de-pen-dence: the game (con Christine Wong Yap) presentato in occasione di SOHO20 (Brooklyn, New York) e i laboratori “Imagining Alternative Art Criticism” presso la Pelican Bomb Gallery X (New Orleans, Los Angeles) e Louise Dany (Oslo, Norvegia). Inoltre, è responsabile delle pagine d’arte di Exberliner, una rivista cartacea di Berlino, Germania, redatta in lingua inglese.